Environ 2 % de la population présente une dilatation en forme de ballon d’une artère cérébrale – appelée anévrisme. Le plus souvent, un anévrisme ne provoque aucun symptôme et est découvert par hasard. Cependant, tout anévrisme peut se rompre et entraîner une hémorragie cérébrale grave. Les anévrismes non rompus doivent donc être contrôlés régulièrement. Tant qu’ils restent petits et stables, aucun traitement n’est nécessaire. En revanche, s’ils augmentent de taille ou présentent des signes de risque, ils doivent être traités par microchirurgie ou par voie endovasculaire à l’aide d’un cathéter. À l’Inselspital, nous proposons l’ensemble du spectre thérapeutique grâce à l’expertise reconnue de nos spécialistes.

Qu'est-ce qu'un anévrisme et comment se forme-t-il ?

Un anévrisme est une dilatation en forme de ballon d'une artère dans le cerveau. Il se forme lorsque la paroi vasculaire est plus faible à un endroit et se bombe vers l'extérieur.

Les causes peuvent être diverses :

- Faiblesses congénitales de la paroi vasculaire

- Facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, le tabagisme ou les antécédents familiaux

- Modifications des vaisseaux au cours de la vie, par exemple dues à l'usure

La plupart des anévrismes ne provoquent aucun symptôme et passent donc inaperçus. Ils sont souvent découverts par hasard lors d'un examen.

Un anévrisme devient dangereux lorsqu'il se rompt. Il peut alors provoquer une hémorragie cérébrale soudaine et grave, une urgence médicale potentiellement mortelle.

Quelle est la fréquence des anévrismes ?

Environ 2 % de la population présente un anévrisme cérébral, souvent découvert par hasard. Ce chiffre a été confirmé par plusieurs analyses angiographiques à grande échelle, notamment dans une étude qui a évalué les images IRM cérébrales d'adultes en bonne santé *.

Parfois, des fréquences plus élevées, pouvant atteindre 6 %, sont également rapportées. Cependant, celles-ci sont généralement basées sur des autopsies, dans lesquelles l'âge avancé des personnes examinées et la détection des plus petites irrégularités vasculaires faussent les chiffres à la hausse. Pour la population générale, on peut donc dire qu'environ deux personnes sur cent ont un anévrisme, le plus souvent sans le savoir.

Découverte fortuite d'un anévrisme – quelle est la suite ?

Si un anévrisme est découvert par hasard, nous recommandons dans la plupart des cas une consultation avec l'un de nos médecins spécialisés en neurochirurgie ou en neuroradiologie. À la clinique de neurochirurgie de l'Inselspital, nous proposons une consultation approfondie dans le cadre des consultations sur les anévrismes du Prof. Dr méd. Andreas Raabe ou du Prof. Dr méd. David Bervini.

Évaluation interdisciplinaire : les résultats et les antécédents médicaux sont généralement discutés ensemble lors de la réunion hebdomadaire du comité chargé des anévrismes.

Suivi : dans la plupart des cas, le comité recommande dans un premier temps un suivi régulier.

Traitement en cas de risque : s'il existe des facteurs de risque évidents de rupture de l'anévrisme, nous recommandons un traitement.

La décision est toujours prise au cas par cas. Les contrôles de suivi et les traitements possibles sont soigneusement évalués avec le patient. L'attitude personnelle joue également un rôle important : certains préfèrent vivre avec le faible risque de rupture, d'autres préfèrent le risque unique d'un traitement.

Contrôles de suivi

Dans la plupart des cas, nous recommandons un suivi annuel par IRM sans produit de contraste. Même si un anévrisme reste stable pendant des années, il existe toujours un certain risque qu'il grossisse.

La fréquence des contrôles est toutefois adaptée individuellement, en fonction de l'âge du patient ainsi que de la taille et de la forme de l'anévrisme. Le calcul optimal des intervalles de contrôle est un sujet de recherche actuel en neurochirurgie et en neuroradiologie à l'Inselspital.

Chez 2 à 5 % des patients, l'anévrisme grossit au fil du temps ou forme un renflement supplémentaire (« anévrisme secondaire »). Ces deux modifications multiplient par dix le risque d'hémorragie et justifient dans la plupart des cas un traitement.

Un suivi supplémentaire malgré la croissance n'est que rarement recommandé et dépend du risque individuel lié au traitement.

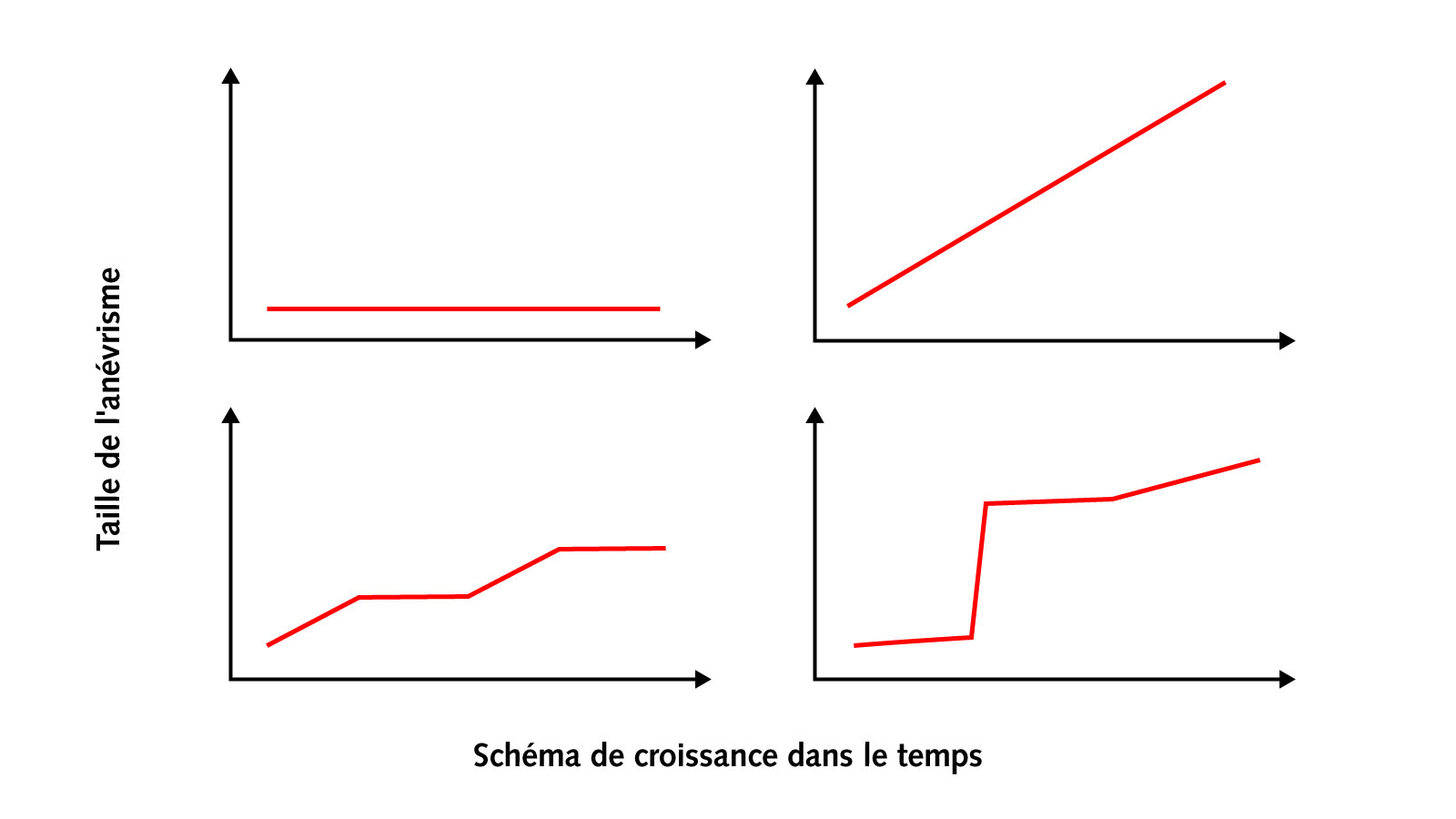

Les anévrismes n'ayant pas de schéma de croissance uniforme, il n'est pas possible de prédire avec certitude le risque futur, même après des années de stabilité.

Risque de rupture

La rupture d'un anévrisme cérébral met la vie en danger :

- environ 30 % des personnes touchées décèdent des suites de l'hémorragie ou de ses conséquences.

- Moins de 20 % survivent sans séquelles permanentes.

Une question importante se pose donc : faut-il traiter un anévrisme à titre préventif avant qu'il ne se rompe ? La réponse dépend du fait que le risque de rupture est plus élevé que le risque lié au traitement.

Des études montrent que

- les petits anévrismes (< 7 mm) découverts par hasard dans la circulation antérieure présentent un risque d'hémorragie très faible, d'environ 0,2 % par an.

- D'autres anévrismes peuvent en revanche présenter un risque supérieur à 10 % par an.

Il convient donc d'évaluer soigneusement s'il est plus avantageux de procéder à un contrôle régulier ou à un traitement.

Vous trouverez plus d'informations sur les anévrismes rompus et les hémorragies cérébrales sur la page Rupture d'anévrisme et hémorragie sous-arachnoïdienne.

Facteurs de risque

Les facteurs suivants peuvent, individuellement ou combinés, augmenter le risque d'hémorragie et ainsi influencer la décision thérapeutique. En l'absence de facteur de risque, le risque d'hémorragie est inférieur à 0,2 % par an.

Risque fortement accru

- Anévrisme supérieur à 10 mm

- Croissance en taille au cours du temps (prouvée par IRM)

- Anévrismes familiaux : au moins deux parents au premier degré concernés

Risque accru

- Anévrisme supérieur à 7 mm

- Accumulation de produit de contraste dans la paroi de l'anévrisme lors de l'examen

- Anévrismes familiaux : au moins deux parents au deuxième degré touchés

- Certaines maladies génétiques (p. ex. polykystose rénale)

- Autres facteurs de risque génétiques

- Hémorragie antérieure provenant d'un autre anévrisme

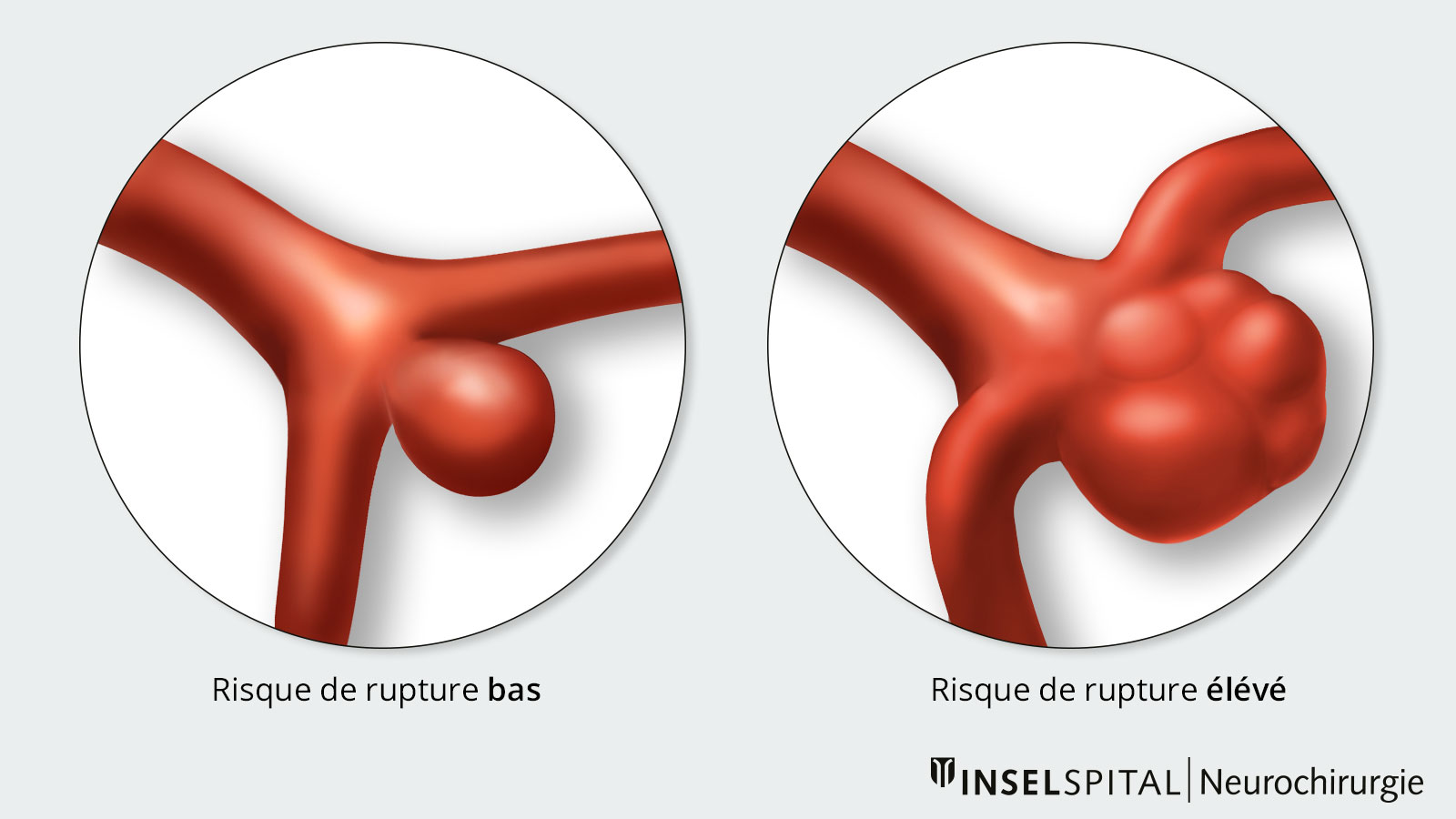

- Résultats anormaux à l'imagerie (p. ex. forme irrégulière, anévrisme secondaire, rapport de taille > 1)

- Localisation dans la circulation postérieure

- Anévrismes multiples

- Tabagisme

- Consommation excessive d'alcool

- Hypertension

Comment traite-t-on un anévrisme ?

Le traitement d'un anévrisme cérébral a pour objectif de séparer complètement et durablement l'anévrisme de la circulation sanguine afin d'éviter une rupture et une hémorragie cérébrale.

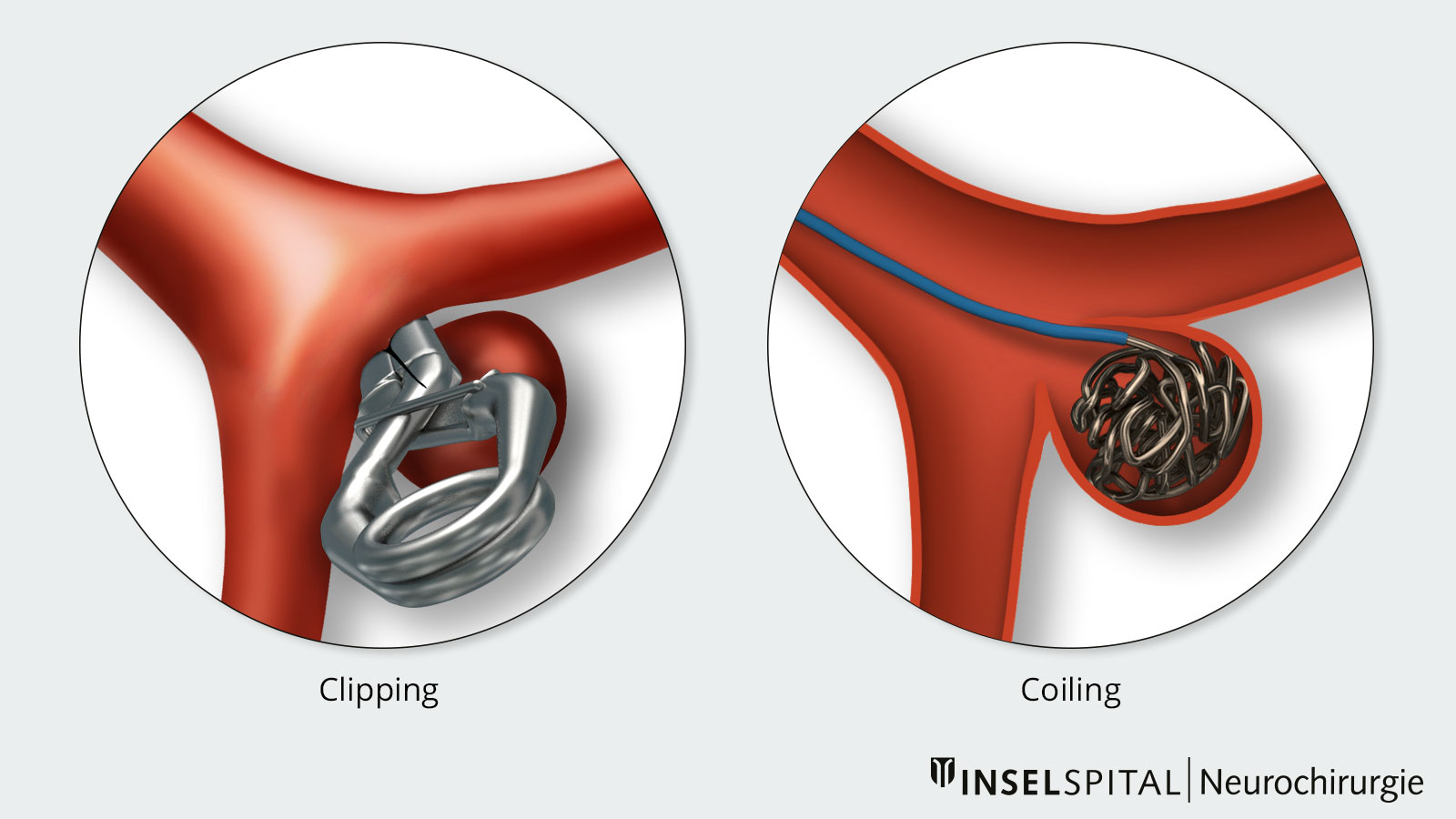

Deux techniques de traitement différentes sont disponibles à cet effet :

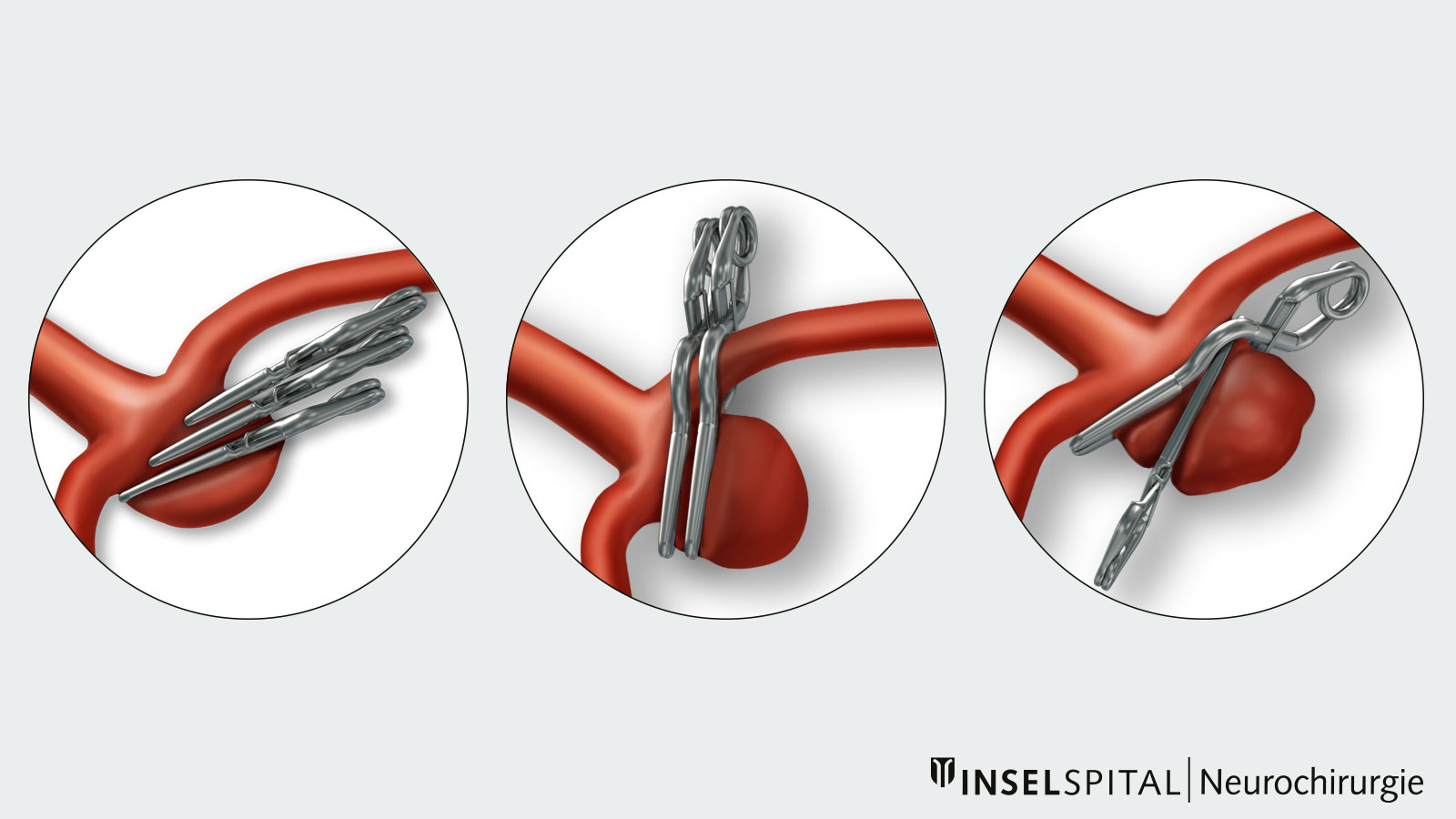

Clipping (opération microchirurgicale)

- L'anévrisme est fermé par une petite intervention chirurgicale.

- Ce traitement est réalisé en neurochirurgie.

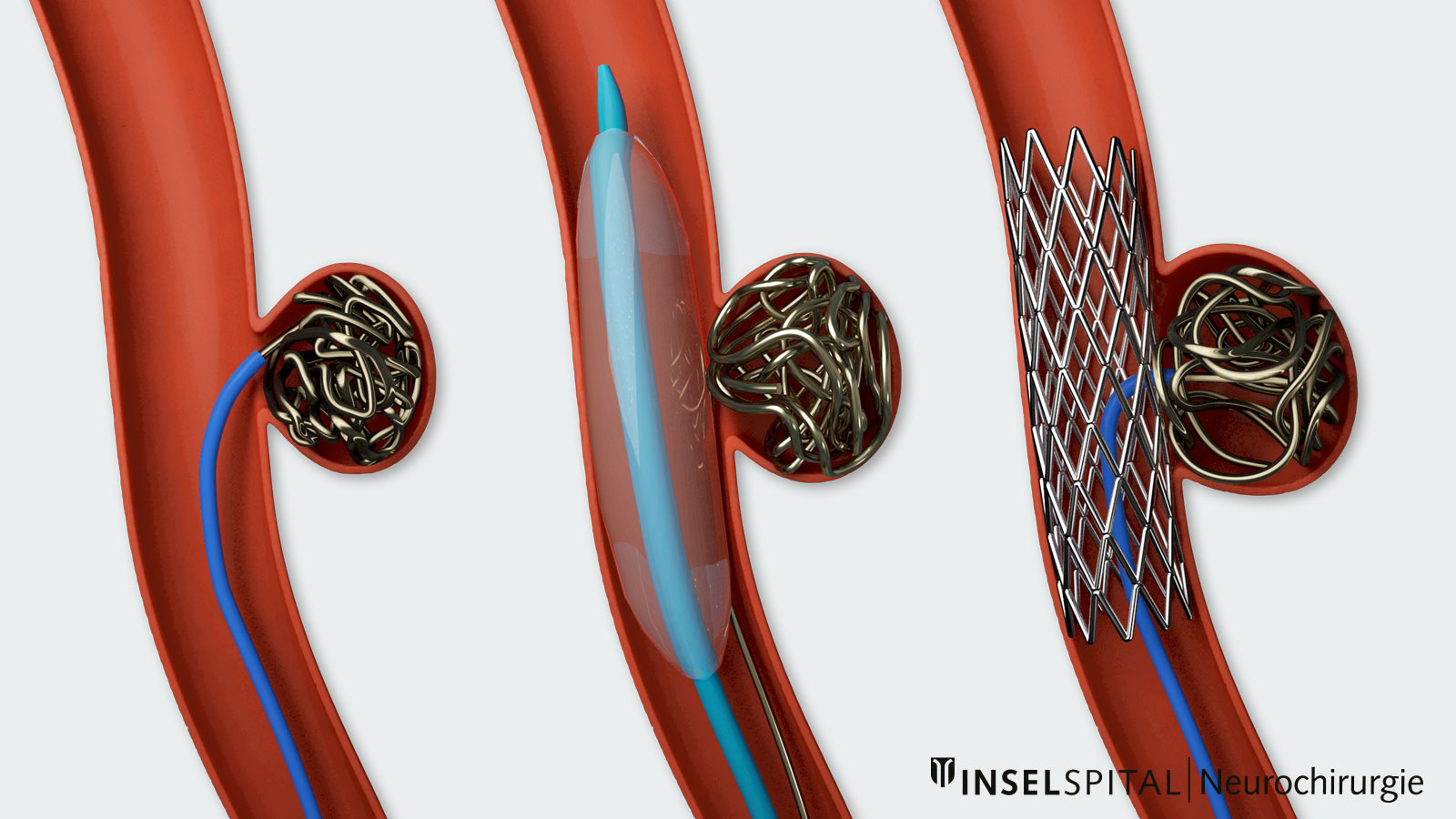

Coiling (intervention endovasculaire)

- L'anévrisme est obturé par un traitement par cathéter via les vaisseaux sanguins.

- Ce traitement est réalisé en neuroradiologie interventionnelle.

Clipping microchirurgical

Lors du clippage, l'anévrisme est fermé sous le microscope opératoire. Un petit clip en titane ou en alliage métallique spécial est placé au niveau du col ou de la base de l'anévrisme et ferme la poche anévrismale. Ilagit alors comme une agrafe qui sépare l'anévrisme du vaisseau sanguin sain. Un mécanisme à ressort garantit que l'anévrisme est définitivement exclu du flux sanguin et que le risque de rupture est considérablement réduit. Le choix du clip dépend de la taille, de la forme et de la localisation de l'anévrisme.

Cette méthode a été utilisée pour la première fois en 1937 par Walter Dandy aux États-Unis. Depuis lors, de nombreux clips de formes et de tailles différentes ont été développés afin de rendre le traitement aussi sûr et efficace que possible.

Procédure

Lors du clippage, l'anévrisme est atteint par une petite incision cutanée et une ouverture ciblée du crâne afin d'obtenir un résultat esthétique optimal. L'accès est choisi de manière à solliciter le moins possible le cerveau.

- Le microscope opératoire offre un fort grossissement et un excellent éclairage, ce qui permet de détecter et de préserver les vaisseaux situés à proximité de l'anévrisme.

- Des techniques modernes telles que l'angiographie infrarouge peropératoire *, le neuromonitoring peropératoire ou la navigation vasculaire augmentent la sécurité et réduisent le stress pour le patient.

- Dans le cas d'anévrismes volumineux ou complexes, des procédures supplémentaires sont parfois utilisées, par exemple le pontage (dérivation sanguine), le piégeage (exclusion) ou l'enveloppement (repliement).

Avantages du clipping

- Taux élevé d'occlusion de l'anévrisme

- Dans la plupart des cas, aucun contrôle supplémentaire n'est nécessaire

Risques du clipping

Les complications graves les plus fréquentes du clippage sont les suivantes :

- Hémorragies secondaires graves

- Épilepsie permanente

- Occlusion vasculaire entraînant un accident vasculaire cérébral

Ces risques représentent environ 2 % au total.

Résultats attendus du clipping

Environ 97 % de tous les anévrismes dont l'opération a été soigneusement planifiée peuvent être éliminés.

Dans de rares cas, des résultats imprévisibles tels que de petits vaisseaux importants, des calcifications ou des épaississements de la paroi peuvent rendre nécessaire le passage à un traitement endovasculaire. Dans notre centre, la règle suivante s'applique toujours : une sécurité maximale pour un risque minimal.

Les contrôles de suivi après le clippage sont rarement nécessaires. Seuls environ 5 % des patients nécessitent une surveillance supplémentaire en raison de petits résidus, et seulement 1 % un traitement complémentaire.

Coiling endovasculaire

Le coiling consiste à obturer un anévrisme de l'intérieur. À l'aide d'un cathéter fin, de fines spirales en platine («coils») sont introduites dans l'anévrisme. Ces spirales remplissent l'anévrisme, un caillot sanguin (thrombose) se forme et l'anévrisme est définitivement isolé de la circulation sanguine.

Le traitement endovasculaire mini-invasif des anévrismes cérébraux a été développé en 1991 par Guido Guglielmi et ses collègues avec l'introduction des premières spirales électrolytiquement détachables. Il offrait pour la première fois une alternative au clippage microchirurgical*. Depuis les années 1990, les méthodes ont évolué rapidement : du coiling assisté par ballonnet ou stent aux stents de dérivation ou flow diverters. Grâce à ces progrès, un éventail toujours plus large d'anévrismes peut aujourd'hui être traité de manière douce et mini-invasive.

Procédure

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale. Le cathéter est généralement inséré dans l'artère fémorale jusqu'aux artères cérébrales.

- Le produit de contraste et la radioscopie permettent de suivre avec précision les vaisseaux et les instruments.

- Selon la forme et la taille de l'anévrisme, des outils supplémentaires tels qu'un ballon ou un stent peuvent être nécessaires pour placer les spirales en toute sécurité.

Avantages du coiling

- Peu invasif : aucune incision importante de la peau ou des os au niveau de la tête n'est nécessaire, car l'accès se fait par un vaisseau sanguin.

- Temps de récupération court : les patients sont souvent plus rapidement opérationnels qu'après une opération ouverte.

- Large éventail de traitements : grâce à des techniques modernes (par exemple, soutien par ballonnet ou stent, dérivateur de flux), il est également possible de traiter des anévrismes plus complexes.

Risques du coiling

Les complications graves sont rares. Elles surviennent dans environ 2 % des traitements.

Les risques possibles sont les suivants :

- Lésion de l'anévrisme par une spirale ou un fil métallique, suivie d'un saignement

- Occlusion vasculaire pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral

- Réaction allergique au produit de contraste utilisé

Résultats attendus du coiling

Après un traitement endovasculaire, environ 20 % des anévrismes présentent un petit résidu ou une recirculation sanguine au cours du traitement. C'est pourquoi nous recommandons des contrôles de suivi réguliers :

- après 6 mois

- après 24 mois

- si nécessaire, avec une imagerie par résonance magnétique ou une angiographie

Un nouveau traitement après une thérapie endovasculaire est nécessaire dans environ 10 % des cas d'anévrismes. Si des difficultés imprévues surviennent pendant l'intervention, il peut être nécessaire de passer à une opération chirurgicale. Dans ce cas également, notre centre applique toujours le principe suivant : nous choisissons le traitement présentant le moins de risques.

Qu'est-ce qui est mieux : le clipping ou le coiling ?

Aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence entre l'opération (clipping) et le traitement par cathéter (coiling). Les deux procédures ont leurs avantages et sont utilisées là où elles promettent les meilleurs résultats.

- Le clippage est techniquement plus simple pour de nombreux anévrismes non rompus (qui n'ont pas éclaté) et offre une solution très durable.

- Le coiling est souvent moins invasif pour un niveau de difficulté identique, car l'accès se fait par les vaisseaux et aucune opération au niveau de la tête n'est nécessaire.

En cas d'anévrisme, il convient de mettre en balance les facteurs spécifiques à l'anévrisme et les facteurs spécifiques au patient afin de déterminer la stratégie de traitement optimale pour chaque patient. Les formes rares telles que les anévrismes géants présentent un risque nettement plus élevé et nécessitent une évaluation particulièrement minutieuse. La décision est toujours prise conjointement par une équipe interdisciplinaire composée de neurochirurgiens et de neuroradiologues.

Dans les grands centres spécialisés tels que l'Inselspital, le risque de complications graves pour les anévrismes typiques non rompus de la circulation cérébrale antérieure, dont la taille ne dépasse pas 10 mm, est d'environ 2 %, indépendamment du fait qu'un clippage ou un coiling soit pratiqué *, *, *.

Quels sont les facteurs déterminants dans le choix du traitement ?

En cas d'anévrisme intracrânien, différents facteurs doivent être pris en compte et mis en balance afin de déterminer la stratégie thérapeutique optimale pour chaque patient.

Taille et forme de l'anévrisme

Le risque de complications dépend fortement de la taille de l'anévrisme.

- Clipping : plus l'anévrisme est gros, plus le risque de complications est élevé.

- Coiling : les taux de réussite et d'occlusion sont plus faibles dans le cas d'anévrismes très volumineux.

- Très petits anévrismes (< 2 mm) : le coiling est techniquement difficile dans ce cas, car il n'est pas possible de remplir de manière fiable la poche anévrismale avec des spirales. Dans de tels cas, il est souvent nécessaire d'utiliser des dispositifs supplémentaires tels que des stents ou des ballons.

- Anévrismes de taille moyenne : beaucoup d'entre eux peuvent être facilement obturés par voie endovasculaire.

Localisation anatomique de l'anévrisme

La localisation de l'anévrisme dans le cerveau joue un rôle important dans le choix entre le clippage et le coiling. Elle influence la sécurité et les chances de succès des deux procédures :

- Vaisseaux cérébraux postérieurs (par exemple, artère basilaire) :

- Ici, l'opération est techniquement plus difficile et comporte un risque plus élevé *, *

- Dans ces cas, le traitement endovasculaire est généralement plus doux et mieux adapté.

- Artère cérébrale moyenne (artère cérébrale moyenne, en particulier au niveau de la bifurcation) :

- Ces anévrismes ont souvent une base large et des branches vasculaires partant directement du col de l'anévrisme. C'est pourquoi ils sont plus souvent clippés.

- Un traitement endovasculaire est certes possible, mais il nécessite souvent des moyens supplémentaires tels que des stents ou des ballons, ce qui augmente le risque de réouverture (recanalisation) ou de complications.

Anévrismes spéciaux

La plupart des anévrismes peuvent être traités en toute sécurité par clippage ou coiling. Il existe toutefois de rares formes particulières qui posent un défi pour ces deux méthodes :

- les anévrismes géants (> 2,5 cm)

- les anévrismes partiellement calcifiés

- les anévrismes partiellement thrombosés (déjà partiellement remplis de caillots sanguins)

Coiling : il est souvent difficile d'obtenir une occlusion complète et stable dans le cas d'anévrismes partiellement thrombosés.

Clipping : si le col de l'anévrisme est facilement accessible, un clip peut être une bonne solution. Cependant, des calcifications dans la région du col peuvent rendre le clipping difficile, voire impossible.

Les dérivateurs de flux sont des stents spéciaux qui ont élargi les possibilités du traitement endovasculaire ces dernières années. Ils sont principalement utilisés dans les grands vaisseaux irriguant le cerveau. Grâce à leur fine structure en réseau, ils détournent le flux sanguin de manière à obturer progressivement l'anévrisme. Cela permet aujourd'hui de traiter des anévrismes qui étaient auparavant considérés comme difficiles, voire impossibles à traiter.

Âge des patients

Plusieurs études ont montré que les patients âgés bénéficient plus souvent d'un traitement endovasculaire moins invasif, car il est moins contraignant pour l'organisme *. Une analyse de sous-groupe de l'étude ISAT montre, lors d'une comparaison directe entre le groupe traité par microchirurgie et le groupe traité par endovasculaire, un taux plus élevé d'invalidité ou de décès chez les patients âgés présentant des anévrismes intracrâniens rompus (43,9 % contre 39,9 %) *.

Antécédents médicaux

Les patients présentant des antécédents médicaux graves sont généralement traités par voie endovasculaire afin de réduire le risque lié à une intervention chirurgicale.

État neurologique

Après une hémorragie sous-arachnoïdienne grave avec mauvais état clinique neurologique ou spasmes vasculaires (vasospasmes), le traitement endovasculaire est également souvent le meilleur choix.

Situation d'urgence

Si une hémorragie anévrismale entraîne un hématome important, celui-ci est retiré en urgence par voie chirurgicale. L'anévrisme peut alors être clippé directement au cours de la même opération.

Expertise médicale

Pour le traitement des anévrismes, le choix entre une intervention chirurgicale (clipping) et un traitement par cathéter (coiling) est déterminant, tout comme l'expérience de l'équipe soignante.

Des études le montrent clairement :

- Dans les centres hautement spécialisés traitant un grand nombre de cas (« centres à haut volume »), les taux de complications sont nettement plus faibles. *

- Les neurochirurgiens et neuroradiologues interventionnels expérimentés obtiennent de meilleurs résultats, tant pour les anévrismes rompus que pour les anévrismes non rompus.

Il est donc recommandé, dans la mesure du possible, de faire traiter les anévrismes dans un centre neurovasculaire suprarégional, où l'expertise et l'expérience nécessaires sont réunies.

Notre centre spécialisé dans les anévrismes à l'Inselspital

- Évaluation individuelle : chaque patient est examiné avec soin. Les neurochirurgiens et les neuroradiologues interventionnels décident ensemble de la procédure qui offre les meilleures chances de succès tout en présentant le moins de risques.

- Nos patients au centre de nos préoccupations : les options et les recommandations sont expliquées de manière compréhensible – nous déterminons toujours la procédure à suivre en concertation avec le patient.

- Une médecine de pointe internationale : le centre des anévrismes de l'Inselspital propose toute la gamme des traitements des anévrismes, des technologies de pointe et l'expérience nécessaire. Avec plus de 1 200 décisions thérapeutiques par an, l'Inselspital est l'un des centres leaders dans le monde. Nos experts participent régulièrement à des congrès internationaux et contribuent à l'élaboration de recommandations à l'échelle européenne.

- Recherche et innovation : l'un des axes prioritaires de notre clinique est le perfectionnement des opérations d'anévrisme. Nous utilisons des stratégies de sécurité modernes telles que

Nous proposons ainsi un traitement des anévrismes au plus haut niveau, personnalisé, sûr et scientifiquement fondé.

-

Vernooij MW, Ikram MA, Tanghe HL et al. Incidental findings on brain MRI in the general population. N Engl J Med. 2007;357:1821-1828.

-

Etminan N, Brown RD, Beseoglu K et al. The unruptured intracranial aneurysm treatment score: a multidisciplinary consensus. Neurology. 2015;85:881-889.

-

Raabe A, Nakaji P, Beck J et al. Prospective evaluation of surgical microscope-integrated intraoperative near-infrared indocyanine green videoangiography during aneurysm surgery. J Neurosurg. 2005;103:982-989.

-

Guglielmi G, Viñuela F, Sepetka I, Macellari V. Electrothrombosis of saccular aneurysms via endovascular approach. J Neurosurg. 1991;75:1-7.

-

Molyneux AJ, Birks J, Clarke A, Sneade M, Kerr RS. The durability of endovascular coiling versus neurosurgical clipping of ruptured cerebral aneurysms: 18 year follow-up of the UK cohort of the International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT). Lancet. 2015;385:691-697.

-

Goldberg J, Schoeni D, Mordasini P et al. Survival and Outcome After Poor-Grade Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage in Elderly Patients. Stroke. 2018;49:2883-2889.

-

Molyneux AJ, Kerr RS, Yu LM et al. International subarachnoid aneurysm trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised comparison of effects on survival, dependency, seizures, rebleeding, subgroups, and aneurysm occlusion. Lancet. 2005;366:809-817.

-

McDonald JS, McDonald RJ, Fan J, Kallmes DF, Lanzino G, Cloft HJ. Comparative effectiveness of unruptured cerebral aneurysm therapies: propensity score analysis of clipping versus coiling. Stroke. 2013;44:988-994.

-

Seifert V, Gerlach R, Raabe A et al. The interdisciplinary treatment of unruptured intracranial aneurysms. Dtsch Arztebl Int. 2008;105:449-456.

-

Spetzler RF, McDougall CG, Zabramski JM et al. Ten-year analysis of saccular aneurysms in the Barrow Ruptured Aneurysm Trial. J Neurosurg. 20191-6.

-

Berman MF, Solomon RA, Mayer SA, Johnston SC, Yung PP. Impact of hospital-related factors on outcome after treatment of cerebral aneurysms. Stroke. 2003;34:2200-2207.