La neurochirurgie cérébrale ou neurochirurgie vasculaire est une discipline hautement spécialisée. La recherche dans ce domaine est essentielle pour améliorer en permanence le traitement des maladies vasculaires potentiellement mortelles telles que les anévrismes, les accidents vasculaires cérébraux et les malformations vasculaires, et pour minimiser les risques pour les patients. Grâce à des innovations continues, les interventions peuvent être rendues plus sûres, plus précises et moins invasives, ce qui augmente à long terme les chances de guérison et la qualité de vie des personnes concernées.

Où en est la chirurgie vasculaire aujourd'hui ?

La recherche en chirurgie vasculaire a fait d'énormes progrès dans plusieurs domaines clés au cours des dernières années.

Premièrement, le développement de techniques d'imagerie haute résolution, telles que l'angiographie 3D et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRM), a permis d'améliorer considérablement la précision de la planification et de la réalisation des interventions.

Deuxièmement, de nouvelles méthodes mini-invasives, en particulier les techniques endovasculaires telles que les stents et les coils, permettent de traiter les anévrismes cérébraux et les malformations vasculaires sans recourir à la chirurgie ouverte.

La robotique et l'utilisation de microscopes chirurgicaux avec imagerie par fluorescence améliorent également la précision et la sécurité des interventions.

Une autre avancée réside dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui aide à détecter précocement les risques d'AVC et d'hémorragie et à adapter les plans de traitement à chaque patient.

Enfin, l'amélioration des biomatériaux et des implants vasculaires personnalisés contribue à améliorer le pronostic à long terme et la durabilité des interventions.

Votre don permet

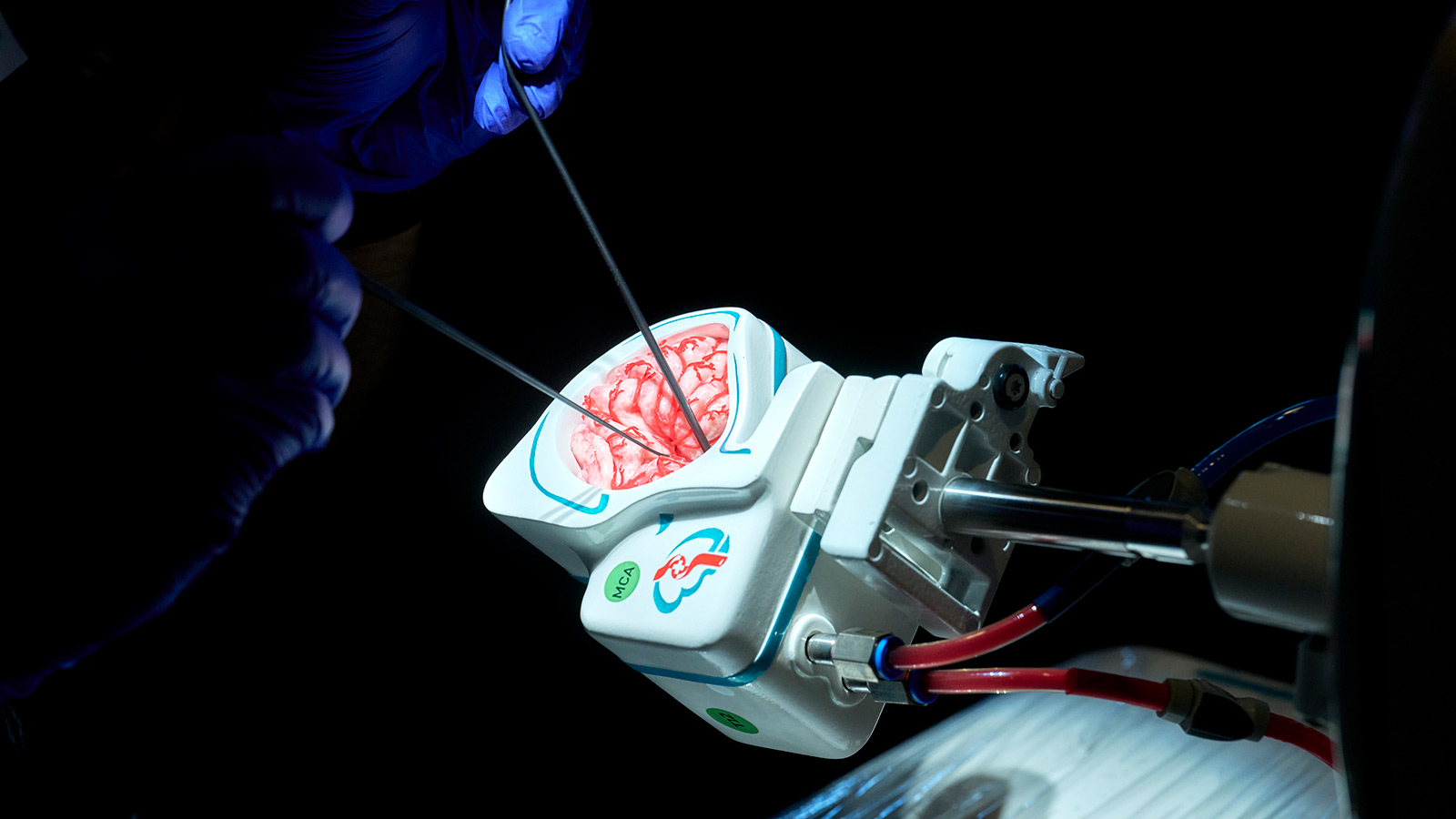

- d'organiser notre cours annuel « Hands-on Aneurysma Clipping » à Berne, au cours duquel de jeunes neurochirurgiens apprennent, pratiquent et perfectionnent la technique chirurgicale sûre de clippage des anévrismes

- d'octroyer des bourses de recherche à des scientifiques internationaux

- de développer des traitements innovants pour les anévrismes et les malformations vasculaires afin de réduire le risque d'AVC

- la recherche sur l'imagerie et les techniques chirurgicales pour des interventions plus précises et moins invasives

- la recherche sur de nouveaux médicaments pour améliorer la circulation sanguine et la cicatrisation des vaisseaux

Faites un don pour la recherche sur les vaisseaux cérébraux

Étude sur les anévrismes chez les fumeurs

Etude pilote suisse de dépistage des anévrismes intracrâniens non rompus chez les fumeurs pour la prévention des hémorragies sous-arachnoïdiennes

L'objectif de l'étude est de déterminer s'il existe une fréquence accrue d'anévrismes non rompus des vaisseaux cérébraux chez les fumeurs âgés de 30 à 60 ans qui ont fumé en moyenne plus d'un paquet de cigarettes par jour pendant 10 ans (10 pack-years). Nous souhaitons en outre étudier les conséquences d'un tel examen sur le traitement ultérieur en cas de découverte d'un anévrisme (le cas échéant, suppression de l'anévrisme, arrêt du tabac) et sur la qualité de vie.

Environ 3 % de la population présente ce que l'on appelle un anévrisme des vaisseaux cérébraux. Ces anévrismes sont des évaginations des vaisseaux qui peuvent se rompre et provoquer une hémorragie cérébrale potentiellement mortelle. Comme les anévrismes des vaisseaux cérébraux ne provoquent pas de symptômes de maladie, ils sont généralement découverts par hasard ou dès qu'une hémorragie cérébrale se produit.

Le tabagisme est l'un des principaux facteurs de risque pour le développement d'une hémorragie cérébrale à partir d'un anévrisme. 40 % des patients souffrant d'une hémorragie cérébrale due à un anévrisme sont des fumeurs. Si un anévrisme non rompu est connu chez les fumeurs, le risque d'hémorragie cérébrale est plus élevé au cours de la vie ultérieure.

Des résultats récents d'études à petite échelle laissent supposer que les anévrismes des vaisseaux cérébraux sont nettement plus fréquents chez les fumeurs (> 10 %) que dans la population générale (3 %). Cela soulève la question de savoir s'il existe un avantage à effectuer un examen de dépistage chez les gros fumeurs, comme c'est le cas pour d'autres maladies telles que le cancer du côlon, afin de prévenir de futures hémorragies cérébrales.

| Chef de l'étude : | PD Dr. med. Johannes Goldberg |

| Sponsor de l'étude : | Prof. Dr. med. David Bervini, MAdvSurg |

| Coordinatrice de l'étude : | Nicole Söll |

Étude EMINENT-ICH

Ablation endoscopique précoce mini-invasive guidée par l'image des hémorragies cérébrales : un essai clinique randomisé et contrôlé

Early minimally invasive image guided endoscopic evacuation of intracerebral haemorrhage (EMINENT-ICH): a randomized controlled trial

Les hémorragies cérébrales spontanées sont la deuxième forme d'accident vasculaire cérébral la plus fréquente et touchent environ 2500 personnes par an en Suisse. Un an après une hémorragie cérébrale, près de la moitié des personnes touchées sont décédées, tandis que de nombreux survivants sont gravement handicapés.

Actuellement, il n'existe pas de traitement efficace pour les hémorragies cérébrales. Le traitement standard consiste en un contrôle de la tension artérielle, une surveillance intensive et une rééducation précoce. Souvent, une chirurgie cérébrale ouverte est également pratiquée pour éliminer l'hémorragie. Cependant, ni ce traitement ni le traitement standard ne présentent d'avantages clairs pour la survie ou la qualité de vie des personnes concernées.

Une élimination endoscopique peu invasive du saignement pourrait toutefois présenter des avantages, comme le suggèrent de petites études. Il manque toutefois de grandes études randomisées pour confirmer ces résultats. L'étude EMINENT-ICH vise à démontrer qu'une intervention endoscopique mini-invasive, associée à un traitement standard, peut offrir de meilleures chances de survie et moins de séquelles permanentes aux personnes concernées.

| Chef de l'étude : | Prof. Dr. med. Andreas Raabe |

| Coordinatrice de l'étude : | Dr. Sc. nat. Lisa Grönnert |

| Registre de l'étude : | NCT04805177 |

Projet protéomique

Analyse protéomique visant à identifier des marqueurs d'instabilité de plaque dans des préparations d'endartériectomie chez des patients atteints de sténose carotidienne athéroscléreuse

A proteomics discovery approach to identify candidate biomarkers of atherosclerotic plaque instability in endarterectomy specimens of patients with carotid disease

La sténose carotidienne, un rétrécissement causé par des dépôts dans l'artère carotide, est une cause importante d'accidents vasculaires cérébraux. Ce rétrécissement est dû à l'artériosclérose, qui provoque l'accumulation de graisses et de cristaux de cholestérol dans les parois artérielles. Lorsque ces dépôts se fissurent, de petites particules peuvent se détacher, passer dans la circulation sanguine et atteindre le cerveau, où elles provoquent un accident vasculaire cérébral. L'hypothèse est que certaines compositions des dépôts sont associées à un risque plus élevé de fissuration et donc d'accident vasculaire cérébral.

Dans le cadre de notre projet de recherche, nous étudions la composition exacte de ces dépôts et la comparons entre différents groupes de patients. Nous espérons ainsi détecter précocement les dépôts présentant un risque accru de rupture afin de pouvoir prendre des mesures thérapeutiques ciblées et prévenir ainsi les AVC.

| Chef de l'étude : | Prof. Dr. med. Andreas Raabe |

| Coordinatrice de l'étude : | Dr. Sc. nat. Lisa Grönnert |

Étude Analyse des flux sanguins dans l’athérosclérose carotidienne

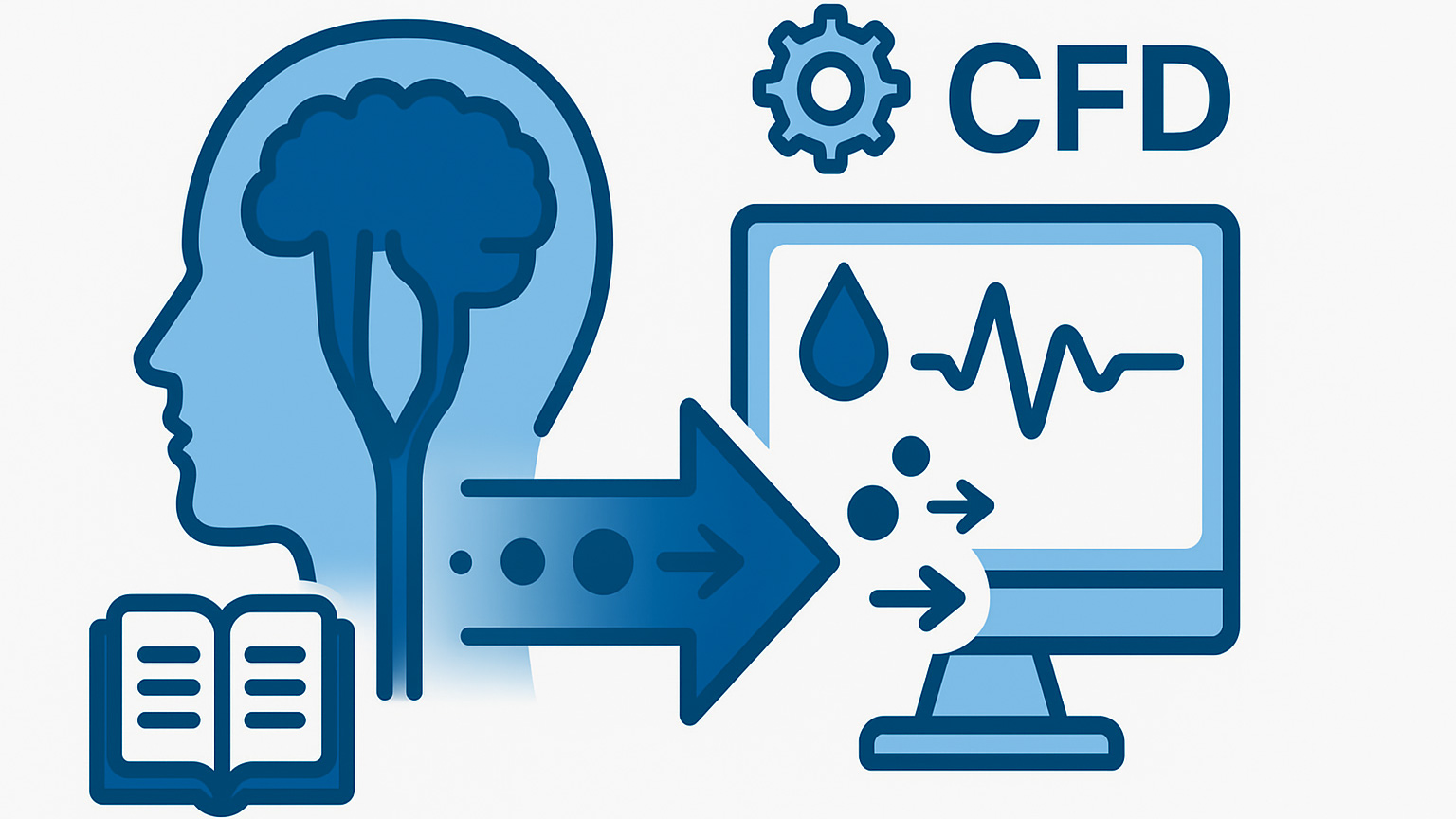

Computational Fluid Dynamics Analysis in Carotid Atherosclerosis

Cette étude examine si la combinaison de l’imagerie médicale de routine avec l’analyse numérique des flux sanguins (Computational Fluid Dynamics, CFD) – une méthode permettant d’étudier la circulation du sang – peut aider à identifier plus tôt les patients à risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) et à améliorer la prise en charge personnalisée.

Un rétrécissement de la carotide (sténose carotidienne, CAS) touche environ 3 à 6 % des personnes de plus de 70 ans, et sa fréquence augmente avec l’âge. Il est responsable d’environ un AVC ischémique ou accident ischémique transitoire (AIT) sur cinq. Le danger principal survient lorsqu’une plaque dans la paroi de l’artère se rompt, entraînant la formation d’un caillot sanguin qui bloque l’apport de sang au cerveau. Comme environ un quart des patient·e·s porteurs d’une CAS asymptomatique présentent déjà ce type de « plaque vulnérable », leur détection précoce est essentielle pour sélectionner les personnes pouvant bénéficier d’une intervention chirurgicale (endartériectomie carotidienne) afin de prévenir un AVC.

Dans cette étude, nous voulons vérifier si les modèles CFD, établis à partir de données recueillies en pratique clinique courante, permettent de mieux sélectionner les patient·e·s que les méthodes d’imagerie actuelles. À long terme, cette approche pourrait également bénéficier aux patient·e·s vivant dans des régions disposant de ressources médicales limitées.

Chefs de l'étude: Prof. Dr méd. David Bervini, Dr Shaokai Zheng

Étude sur les anévrismes avec IRM 7 Tesla

Étude de suivi des anévrismes intracrâniens non rompus à l’aide de l’IRM à champ ultra-haut 7 Tesla

Environ 3 % de la population présente un anévrisme cérébral – une dilatation d’un vaisseau sanguin dans le cerveau qui peut, dans de rares cas, se rompre et provoquer une hémorragie cérébrale potentiellement mortelle. Pour les personnes concernées, une évaluation précise du risque est essentielle afin de déterminer si un traitement est nécessaire ou si une simple surveillance régulière suffit.

Pourquoi un examen plus précis est-il important ?

Les anévrismes présentant un risque accru de rupture montrent souvent des signes d’inflammation de la paroi vasculaire. Celles-ci peuvent être mises en évidence grâce à l’accumulation de produit de contraste. Toutefois, la résolution d’une IRM conventionnelle à 3T n’est souvent pas suffisante pour détecter ces inflammations de manière fiable.

IRM 7T – une nouvelle dimension de l’imagerie

L’IRM à champ ultra-haut 7 Tesla offre une résolution d’image nettement supérieure à celle d’une IRM standard à 3T. Elle permet ainsi d’évaluer plus précisément la structure de la paroi de l’anévrisme et d’estimer plus finement le risque individuel de rupture.

Possibilité de participation à cette étude

Dans le cadre de notre projet de recherche, nous proposons aux patientes et patients porteurs d’anévrismes non rompus, en plus du suivi habituel par IRM 3T, un examen complémentaire avec une IRM 7T haute résolution. En participant à cette étude, les volontaires apportent une contribution précieuse à l’amélioration du diagnostic et au développement de stratégies thérapeutiques encore plus sûres.

| Chef de l'étude : | PD Dr. med. Johannes Goldberg |

| Sponsor de l'étude : | Prof. Dr. med. David Bervini, MAdvSurg |

| Coordinatrice de l'étude : | Nicole Söll |