Mit der Diagnose Hirntumor bei einem Kind beginnt für die ganze Familie eine extrem belastende Zeit. Das Leben zwischen Zuhause, Arztterminen und Spitalaufenthalten muss neu organisiert werden. Betroffene Familien stehen vor einer Vielzahl an medizinischen, psychischen und organisatorischen Herausforderungen. Und immer allgegenwärtig ist die grosse Angst um das Überleben des Kindes.

Was genau bedeutet die Diagnose Hirntumor? Wie bewältigen Kinder und ihre Familien die belastende Therapie? Welche Angebote und Unterstützung gibt es? Wir haben Personen gefragt, die uns Einblick in die Situation geben können:

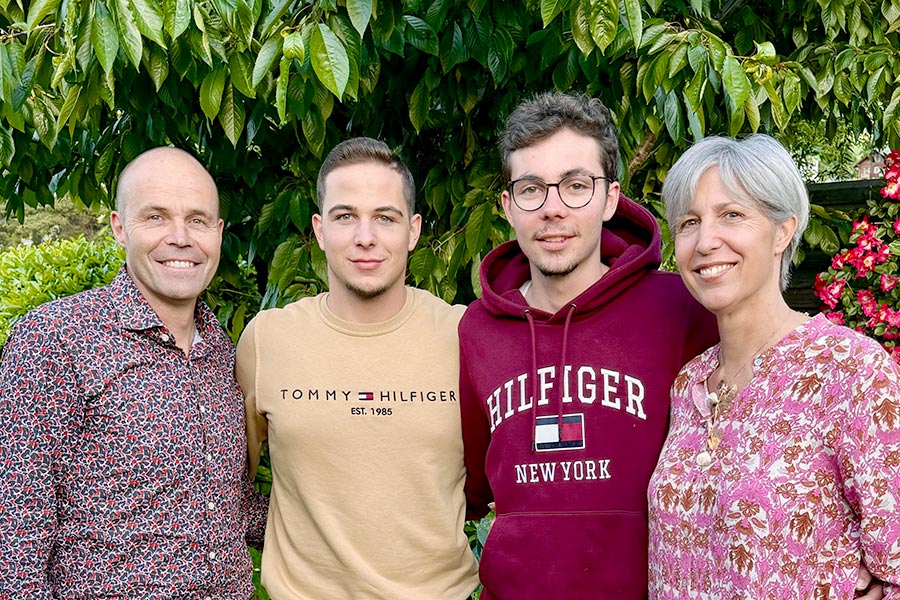

Josiane und Fabian Studer sind betroffene Eltern. Ihr heute 20-jähriger Sohn Severin erkrankte mit 9 Jahren an einem Hirntumor und wurde damals am Inselspital behandelt.

Über die medizinischen Aspekte der Diagnose und Therapie informiert uns Kinderonkologin Dr. med. Regina Maria Gossen, Oberärztin an der Kinderklinik des Inselspitals Bern.

Das Interview

Frau Dr. Gossen, wie häufig ist ein Hirntumor bei Kindern überhaupt?

Dr. Regina Gossen: Krebserkrankungen bei Kindern sind zum Glück selten. In der Schweiz erkranken jedes Jahr etwa 250 Kinder an Krebs – etwa 25 % davon an einem Hirntumor. Damit sind Hirntumore nach den Leukämien die zweithäufigste Krebserkrankung bei Kindern.

Wie bemerken Eltern, dass ihr Kind an einem Hirntumor leidet? Welche Anzeichen können auftreten?

Dr. Regina Gossen: Hirntumore können abhängig von ihrer Lokalisation und ihrer Wachstumsgeschwindigkeit unterschiedliche Symptome verursachen. Häufig sind Kopfschmerzen, morgendliches Erbrechen insbesondere Nüchternerbrechen, Gang- und Sehstörungen. Es können auch Krampfanfälle, Lähmungen und Wesensveränderungen auftreten. Kopfschmerzen ohne weitere Symptome sind zu 99,9 % kein Zeichen für einen Hirntumor.

Wohin sollen sich besorgte Eltern wenden?

Dr. Regina Gossen: Eltern sollten vor allem bei häufigen und bei dauerhaften oder gar zunehmenden Kopfschmerzen die Kinderarztpraxis aufsuchen und das Kind gründlich untersuchen lassen. Es ist sinnvoll, Sorgen und Ängste dabei offen anzusprechen.

Bei Kopfschmerzen und zusätzlichen Symptomen sollten Eltern in Absprache mit ihrem Kinderarzt zügig eine Kinderklinik aufsuchen. Bei Verdacht auf einen Hirntumor wird man rasch eine Kernspintomografie (MRI) des Schädels durchführen, um Klarheit zu gewinnen.

Herr und Frau Studer, wie habt ihr gemerkt, dass bei eurem Kind etwas nicht stimmt?

Josiane Studer: Severin war eigentlich immer kerngesund gewesen, aktiv und sportlich. Wir haben überhaupt nicht gemerkt, dass er einen Hirntumor hatte.

Wie habt ihr dann die Diagnose erhalten?

Josiane Studer: Das ist ein reiner Zufallsbefund gewesen. Severin ist beim Rennen frontal in eine Säule gelaufen und hat sich hart den Kopf angeschlagen. Erst schien nichts Schlimmes passiert zu sein. In der Nacht fing er dann aber an zu erbrechen und hörte auch am nächsten Tag nicht auf. Ich wurde unruhig und bin mit ihm ins Spital auf den Notfall gefahren. Nach einigen Untersuchungen haben die Ärzte im Notfall beschlossen, eine Computertomografie (CT) bei meinem Sohn durchzuführen. Da wurde das dann festgestellt.

Wie habt ihr den Moment der Diagnose erlebt?

Josiane Studer: Für mich war das wirklich nur ganz schwer zu begreifen, denn mein Sohn hatte ja bis zum Zeitpunkt der Diagnose überhaupt keine Symptome. Hätte er schon Ausfälle gehabt, hätte ich verstanden, dass etwas nicht stimmt, aber das war bei Severin nicht der Fall. Er hat bis dahin ein ganz normales Leben geführt.

Ich habe die Diagnose dann auch sofort verdrängt. Ich weiss bis heute nicht, ob mir die Ärzte in der Notaufnahme wirklich gesagt haben, dass sie bei Severin einen Hirntumor festgestellt haben. Ich kann mich daran nicht klar erinnern. Ich habe dann auch daheim meinem Mann und der Familie erzählt, dass alles gut sei und in Ordnung. Erst als mich am nächsten Tag unser Kinderarzt angerufen hat, habe ich das irgendwie realisiert.

Frau Dr. Gossen, welche Hirntumore kommen bei Kindern am häufigsten vor?

Dr. Regina Gossen: Hirntumore entstehen bei Kindern fast immer aus den Zellen, die natürlicherweise im Zentralen Nervensystem vorkommen. Bei Erwachsenen handelt es sich hingegen häufig um Metastasen von anderen im Körper vorhandenen Tumoren wie zum Beispiel Brustkrebs oder Lungenkrebs.

Etwa 25 % der kindlichen Hirntumoren sind gutartige Pilozytische Astrozytome Grad 1, die langsam wachsen und keine Metastasen bilden. Trotzdem können diese Tumore im Schädel durch Druck auf Hirngewebe, Nerven, Blutgefässe und Liquorräume grosse Probleme verursachen.

Die zweitgrösste Gruppe kindlicher Hirntumore stellen mit etwa 20 % die embryonalen Tumore dar. Ein typischer Vertreter hierfür ist das Medulloblastom, ein sehr bösartiger, aggressiver Tumor (Grad 4), der im Kleinhirn auftritt und Metastasen in anderen Hirnregionen verursachen kann.

Das Verhältnis zwischen gutartigen und bösartigen Hirntumoren bei Kindern ist etwa 50/50.

Wie sieht die Behandlung bei Kindern aus?

Dr. Regina Gossen: Wenn ein gutartiges pilozytisches Astrozytom klein ist und günstig liegt, so dass es ohne Verletzung wichtiger Hirnstrukturen komplett entfernt werden kann, ist der Patient nach der Operation geheilt. Bei einer ungünstigen Lokalisation ist die Lage wesentlich komplizierter, so dass die Chancen und Risiken der verschiedenen Therapiemöglichkeiten sorgfältig abgewogen werden müssen.

Bei einem bösartigen und aggressiven Tumor wird in den meisten Fällen eine Kombination aus Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie für die bestmögliche Behandlung eingesetzt. Auch bei seltenen Tumorerkrankungen sind häufig standardisierte Behandlungsprotokolle möglich. Dennoch ist jeder Mensch anders. Am Anfang einer Hirntumorbehandlung müssen wir oft gemeinsam mit Neuroradiologen und Neurochirurgen entscheiden, was für das betroffene Kind am besten ist. Kann man den Tumor komplett entfernen? Wenn das möglich ist, wunderbar. Oder ist es sinnvoller, nur eine Gewebeprobe zu entnehmen und dann anhand der Ergebnisse aus der Pathologie und manchmal auch der Tumorgenetik zu entscheiden, wie wir weiter vorgehen? Manchmal ist es besser, zunächst eine Chemotherapie zu machen, um den Tumor zu verkleinern und erst dann zu operieren. Und in manchen Fällen ist es nicht notwendig, den Tumor radikal zu entfernen.

Gerade beim bösartigen Medulloblastom, insbesondere bei kleineren Kindern, kann die Therapie in intensiven Chemoblöcken von jeweils einer Woche bestehen. Eine Hochdosistherapie mit Stammzelltransplantation ist ebenfalls eine Option. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann so häufig eine Bestrahlung vermieden werden, was für die Spätfolgen sehr wichtig ist.

Insgesamt vertragen Kinder Chemotherapie allgemein viel besser als Erwachsene. Sie haben weniger Nebenwirkungen, sind oft erstaunlich fit. Die Gründe sind wohl ein besserer Stoffwechsel, schnellere Entgiftung, unverbrauchtere Organe. Sie kompensieren eine Chemotherapie in der Regel sehr, sehr gut.

Werden Kinder über ihre Diagnose informiert von den Ärzten?

Dr. Regina Gossen: Ja, auf alle Fälle. In der Regel findet das erste Gespräch nur mit den Eltern statt, das hängt aber natürlich auch vom Alter der Kinder ab. Jugendliche werden gleich mit einbezogen. Man muss damit offen umgehen, denn die Kinder müssen ja auch die Behandlung und die Komplikationen ertragen. Sie müssen eine Chance haben, das zu verstehen. Die Kinder merken auch unausgesprochen sehr genau, wie es um sie steht. Und wenn man sie nicht mit ins Boot holt, dann sind sie allein. Also der Wunsch, die Kinder da zu schonen, geht in der Regel nach hinten los. Man nimmt ihnen damit auch die Möglichkeit sich auszudrücken, sich ihren Eltern oder den Behandelnden anzuvertrauen.

Wie offen sollten Eltern mit ihrem kranken Kind und den Geschwisterkindern kommunizieren?

Dr. Regina Gossen: Ich empfehle Eltern, mit ihren Kindern offen zu kommunizieren. Wir als Ärzte, das Pflegeteam und auch die Psychologen auf der Abteilung können dazu Hilfestellung bieten. Eine altersentsprechende offene Kommunikation – auch mit den Geschwistern. Das ist nicht immer eins zu eins das, was Erwachsene sagen. Man muss schauen, wie es am besten für die Kinder verständlich ist.

Herr und Frau Studer, wie offen habt ihr mit eurem Sohn geredet über die Diagnose und Therapie?

Josiane Studer: Wir haben innerhalb der Familie sehr offen kommuniziert. Auch seinem jüngeren Bruder gegenüber. Es gab so eine Situation vor der Operation. Da hat Severin zu mir gesagt «Mama, vielleicht kommt die Operation nicht gut. Wenn mir etwas passiert, mein Herz gibst du bitte niemanden.» Er war damals 9 Jahre alt. Er hat offensichtlich genau gespürt, dass eine schwere Operation auf ihn wartete, ohne dass wir ihm das vorher im Detail erzählt hätten.

Wie ging es dann bei euch weiter nach der zufälligen Hirntumor-Diagnose?

Josiane Studer: Schon 4 Tage nach dem CT sind wir nach Bern ins Inselspital gefahren, wo eine Magnetresonanztomografie (MRI) gemacht wurde. Dafür musste Severin in eine geschlossene Röhre geschoben werden. Man musste ihm auch ein Kontrastmittel spritzen und ihn dafür mehrmals stechen. Das war für unseren Sohn eine echte Tortur.

Fabian Studer: Man hat uns nach dem MRI mitgeteilt, dass Severins Hirntumor herausoperiert werden soll.

Wie seid ihr mit der Angst umgegangen in dieser Zeit?

Josiane Studer: Als die Ärzte mir zum ersten Mal geschildert haben, was alles bei der Operation schief laufen kann und welche Komplikationen möglich sind, habe ich sofort gesagt, das unterschreibe ich nicht. Er hatte bis zur OP ja keine Symptome. Er war für mich immer ein gesundes Kind gewesen. Ich hatte einfach Angst. Daraufhin hat mir der behandelnde Neurochirurg ganz deutlich gesagt: «Dann wird Severin keine Zukunft haben!»

Fabian Studer: Ich konnte am Anfang rationaler reagieren und habe die ganze Situation schneller akzeptiert. Meine Frau hat da viel emotionaler reagiert. Sie hat immer gedacht, wir unterschreiben das jetzt für unseren Sohn, der eigentlich bis gerade eben gesund war, und hinterher kann er vielleicht nicht mehr laufen oder ähnliches. Letzten Endes war aber klar, dass wir da unser Einverständnis geben müssen. Es gab keine Alternative.

Wie verlief dann die Operation?

Fabian Studer: Die Operation fand schon sehr bald danach statt. Weil die OP so lange dauern sollte, durften wir nicht vor Ort warten. Wir sind dann den ganzen Tag durch Bern gelaufen und haben versucht, uns abzulenken. Gegen 17 Uhr hat man uns Bescheid gegeben, dass alles gut gelaufen ist und der Tumor komplett entfernt werden konnte. Aber Severin hat noch geschlafen, so konnten wir nicht sehen, ob er Ausfallerscheinungen hat nach der OP. Und wir wussten immer noch nicht definitiv, ob der Tumor gut- oder bösartig war. Als Severin aus der Narkose erwacht ist, hat er uns sofort erkannt und konnte auch die Beine bewegen – das war schon ein gutes Gefühl.

Wie lautete die finale Diagnose nach der Gewebeuntersuchung?

Fabian Studer: Severin hatte ein Plexuspapillom im rechten Seitenventrikel, also ein gutartiger Tumor, der aber auch bösartig werden kann.

Wie oft musste euer Sohn zur Nachkontrolle?

Fabian Studer: Es gab die Gefahr, dass der Tumor nach der Entfernung wieder wächst. Deshalb musste Severin 10 Jahre lang zur Nachkontrolle gehen. Die ersten 2 Jahre 6-monatliche Kontrollen, anschliessend jährliche Kontrollen. Seine Behandlung wurde nach 10 Jahren abgeschlossen.

Frau Dr. Gossen, welche Unterstützungsmöglichkeiten stehen Kindern mit Hirntumoren und ihren Familien zur Verfügung?

Dr. Regina Gossen: Kinder mit Medulloblastom, aber auch mit vielen anderen Hirntumoren benötigen ein umfassendes Rehabilitationsprogramm, das im Inselspital bereits bei der Diagnosestellung beginnt. Neuropsychologinnen, Physio- und Ergotherapeuten, Logopädinnen, Lehrerinnen, Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen arbeiten eng zusammen, um die Kinder und die Familien zu unterstützen und zu fördern. Der wechselseitige Austausch mit dem Ärzteteam aus Kinderonkologinnen, Neurochirurginnen und Kinderneurologen ist für die Akutbehandlung und auch für die Langzeitbetreuung sehr wichtig. Gute Medizin ist Teamarbeit!

Wie sind die Prognosen bei kindlichen Hirntumoren?

Dr. Regina Gossen: Zu den Prognosen kann man gar nichts Grundsätzliches sagen, dadurch dass es eben eine so grosse Vielzahl von verschiedenen Tumoren gibt, die sich unterscheiden in Sachen Lokalisation, Grösse, feingewebliche Struktur, Operabilität usw. Aber was auf viele Kinder zutrifft, ist, dass der Tumor oft eine chronische Erkrankung wird. Das bedeutet, dass im Verlauf vielleicht nochmals Eingriffe oder Therapien notwendig werden. Man muss wissen, dass auch bei wirklich schweren Verläufen, selbst bei aggressiven Medulloblastomen und bei Rückfällen, teilweise ein Überleben über Jahre und Jahrzehnte bei guter Lebensqualität gesichert sein kann.

Mit welchen Folgen und Spätschäden müssen Kinder und Jugendliche rechnen?

Dr. Regina Gossen: Es kommt ganz darauf an. Zum einen kann es Schäden geben, die durch den Tumor selbst entstanden sind. Eine Sehbehinderung zum Beispiel oder eine Lähmung. Diese Symptome sind dann meistens teilweise rückläufig, gehen aber nicht immer ganz weg. Das sind Folgen des Tumors, der auf Hirnstrukturen gedrückt hat und Schäden hinterlassen hat. Und dann ist natürlich auch eine Hirnoperation ein grosser Eingriff, bei dem das umgebende Gewebe verletzt werden kann. Auch Chemo- und Strahlentherapie verursachen Schäden.

Am häufigsten sind Lernschwierigkeiten, Konzentrationsstörungen, schnellere Ermüdbarkeit. Es kann auch manchmal nur Teilbereiche betreffen, so dass das Kind das dann gut kompensieren kann.

Gerade nach einer Bestrahlung des Kopfes zeigt sich ein Teil der Schäden erst wirklich in den Folgejahren. Es gibt so grobe Daten, dass Kinder, die eine Komplettbehandlung einschliesslich einer Strahlentherapie benötigen, im Durchschnitt etwa 10 IQ-Punkte schlechter sind als ihre nichterkrankten Kollegen.

Herr und Frau Studer, leidet euer Sohn unter Spätfolgen?

Josiane Studer: Severin wurde nach der Operation und bei den jährlichen Nachkontrollen immer auch kognitiv getestet. Man hat in der Schule schon gemerkt, dass er etwas Lernschwierigkeiten hat. Severin hat Mühe, sich Dinge zu merken.

Ausserdem hat Severin nach dem allerersten MRI vor der Operation eine extrem starke Phobie entwickelt. Er lässt sich nicht problemlos untersuchen oder behandeln. Man kann ihm keine Spritze geben, kein Blut abnehmen, Zahnarzt – alles total problematisch. Alles ist nur unter Narkose möglich. Auch heute noch ganz stark.

Was hat euch am meisten belastet während der Therapie?

Josiane Studer: Die Unsicherheit. Wenn du mit dem Thema Hirntumor noch nie in Berührung gekommen bist, verstehst du gar nicht wirklich, was das bedeutet. Wenn es dein eigenes Kind ist, was an einem Hirntumor leidet, ist das so ein unvorstellbares Gefühl. Wenn du als Eltern mit deinem Kind auf die onkologische Station kommst und die Glasschleuse passierst, dann bist du in einer anderen Welt. Und du hast das Gefühl, du bist jetzt machtlos und ausgeliefert. Du hoffst einfach nur, dass alles gut wird.

Hattet ihr denn das Gefühl, ihr wurdet medizinisch gut betreut, informiert und begleitet?

Josiane Studer: Ja, absolut. Wir haben uns zu 100 % sehr gut betreut gefühlt am Inselspital. Wir haben den Ärzten voll vertraut und wurden auch immer wirklich sehr gut informiert und aufgeklärt über alles.

Frau Dr. Gossen, wie kommen Kinder und ihre Familien am besten durch diese Zeit der Behandlungen?

Dr. Regina Gossen: Ein wichtiger Punkt ist die offene Kommunikation. Ausserdem sehr wichtig: sich Hilfsangebote, Beschäftigungsangebote, Therapieangebote offen anzuschauen – von Musiktherapie bis Ergotherapie. Es gibt da ja ein grosses Spektrum. Man muss sehen, was im Einzelfall passt und hilfreich sein kann.

Dann ist es auch sehr wichtig, dass man nach dem ersten Schock als Familie schaut, was können wir trotzdem an kleinen Inseln der Normalität, an schönen Erlebnissen zusammen haben, die uns aufrichten, die uns freuen und den Zusammenhalt stärken.

Ein wichtiger Punkt ist ausserdem, dass man den Kontakt zu Familie und Freunden nicht verliert. Und das gilt sowohl für das kranke Kind als auch für die Eltern. Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist sehr wichtig. Wenn möglich, kann zwischendurch auch ein Schulbesuch stattfinden, der nicht leistungsorientiert ist. Einfach dabei sein ist wichtig.

Am Anfang der Erkrankung ist es eher so, dass alle nachfragen und betroffen sind und man dem nicht gerecht werden kann, weil man in der Regel mit sich selbst und mit der Situation völlig beschäftigt und ausgelastet ist. In einer späteren Phase der Erkrankung ist es häufig so, dass sich eine Reihe von Freunden und auch Familienmitglieder zurückziehen. Sie wollen nicht schon wieder nachfragen oder wissen aus Unsicherheit nicht, wie sie richtig reagieren. Ich bin der Meinung, dass es hier wichtig ist, dass man eine Handvoll wirklich guter Kontakte behält – die echten Freunde, auf die man in allen Lebenslagen zurückgreifen kann. Diese Kontakte muss man dann auch pflegen. Und von diesen Menschen muss man auch alles annehmen – sei es ein gekochtes Essen, ein Aufpassen auf Geschwisterkinder, Fahrdienste – alles. Freundschaften tragen das.

Herr und Frau Studer, wie geht es eurem Kind heute? Wie hat er seine Krankheit verkraftet und verarbeitet?

Josiane Studer: Es geht ihm gut, er ist mit der Ausbildung fertig, macht jetzt seine Berufsmatura. Severin selbst redet überhaupt nicht über seine Hirntumor-Erkrankung. Es war und ist für ihn kein Thema. Er hat mit dieser Zeit für sich irgendwie abgeschlossen.

Wenn ihr heute zurückblickt auf diese Zeit vor 11 Jahren, was denkt ihr dann?

Fabian Studer: Wir hatten wirklich sehr viel Glück, dass Severins Tumor in einem frühen Stadium zufällig entdeckt wurde und komplett entfernt werden konnte. Und wir hatten das Riesenglück, dass der Tumor gutartig war. Severin hatte keine Komplikationen bei der OP, brauchte keine Chemotherapie oder Bestrahlung. Er konnte sein Leben normal weiterführen und wieder in die Schule zurück. Er musste noch nicht einmal die Klasse wiederholen. Dafür waren und sind wir sehr dankbar.

Weitere Artikel

- Welthirntumortag 2025 – ein Blick in den Alltag einer Radioonkologin08.06.25 - Am 8. Juni ist Welthirntumortag – ein Anlass, auf die Herausforderungen und Fortschritte in der Behandlung von Hirntumoren aufmerksam zu machen. Als…

- Welthirntumortag 2023 – Wir geben Zeit, wir hören zu08.06.23 - Unterstützende Angebote wie Seelsorge und Psychoonkologie sind für Hirntumorpatienten sehr wertvoll. Zum Welthirntumortag 2023 stellen wir sie vor.

- Welthirntumortag 2022 – Hand in Hand08.06.22 - Eine hochwertige patientenorientierte Hirntumortherapie erfordert viele Spezialisten. Unser Team stellt sich zum Welthirntumortag am 8. Juni vor.

- Welthirntumortag 2021 – die wichtige Arbeit der Pflegeexpertinnen08.06.21 - Anlässlich des diesjährigen Welthirntumortags am 8. Juni möchten wir die immens wichtige Tätigkeit unserer Pflegeexpertinnen in den Fokus rücken.

Weitere Informationen

- Am 8. Juni ist Welthirntumortag!Bei diesem weltweiten Aktions- und Gedenktag soll auf die schwierige Situation der Betroffenen und ihrer Familien aufmerksam gemacht werden und gemeinsam ein Zeichen gesetzt werden.

- Gemeinsam Zeichen setzenInformationsbroschüre zum Welthirntumortag

- UCI - das Tumorzentrum BernDas University Cancer Center Inselspital (UCI) – Das Tumorzentrum Bern, koordiniert und integriert die Leistungen der Inselgruppe in der Krebsforschung sowie in der Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Krebserkrankungen.

- Onkologie der Kinderklinik, Inselspital BernDas Zentrum in Bern für Kinder und Jugendliche mit Krebs

- Hirntumoren bei KindernWebseite der Universitätsklinik für Neurochirurgie mit wichtigen Informationen zu Tumorerkrankungen bei Kindern, Ansprechpartnern und Kontaktmöglichkeiten